Sarà di certo frutto dell’inconsueta prospettiva che su tutto pretende di prediligere botanica e orticultura, ma a ben guardare le cose dal punto di vista delle piante e del giardino con cui Emily Dickinson dialoga e a cui variamente si dedica lungo l’intero corso della sua vita, l’impressione è di un protagonismo complice, un polimorfo dialogare che si dispiega all’interno di un universo per lei costitutivo, in una fitta trama di scambi e attenzioni, suggestioni, favori e doni.

Perno dell’intera esistenza è difatti, per Emily, il giardino della casa di famiglia in stile federale fatta costruire dal nonno nel 1813 sul limitare della città di Amherst, a circa 130 km da Boston, e poi, per cerchi concentrici, il profilo mosso del paesaggio della valle del Connecticut, tra colline, ruscelli e campi coltivati.

E, casa, giardino e paesaggio d’intorno resteranno sempre un riferimento costante, fin dalla giovanile passione per la natura e la botanica testimoniata dalla cura affettuosa riposta nel comporre il suo erbario, dai vagabondaggi delle gite, quando di sé diceva “sono piccola come lo scricciolo e la mia chioma è impavida come il riccio della castagna”, e poi nelle diverse fasi della vita, allontanandosi soltanto per qualche breve viaggio – quando, comunque, si preoccupa di chi, nel mentre, avrebbe badato alle sue piante. Occasione di diletto e di fuga, per lei che preferisce l’aria aperta: “sono una dei campi, si sa, e se mi trovo a mio agio col dente di leone, in un salotto faccio solo una triste figura”. Rifugio sicuro, anche a fronte del suo progressivo ritrarsi entro la strettissima cerchia familiare e le poche amicizie, con la riduzione della vista, il definitivo isolamento, i lutti familiari degli ultimi anni. Nel giardino d’inverno fatto annettere in un secondo momento alla casa sul lato est, tra lo studio e la sala da pranzo . Dove si concentrano le fragranze floreali e, come scrive all’amica Elizabeth Holland, “mi basta attraversare un pavimento per ritrovarmi sulle Isole delle spezie”.

È in questa prospettiva, tutta dedicata appunto alla Emily Dickinson e i suoi giardini, che Marta McDowell privilegia e rilegge le fonti più diverse (L’Ippocampo, pp.270, € 19,90). Dai testi di botanica della biblioteca di casa alle composizioni e note dell’erbario, dagli inventari delle piante al chiuso alla favola giardiniera che Emily scrisse per alcune bambine, fino ai saggi d’indagine scavati in vari punti del giardino in vista del restauro di quella che è oggi la sua casa museo. E, soprattutto, setacciando la miriade di appunti e citazioni di argomento botanico e giardiniero disseminate nella corrispondenza e nei testi della poetessa.

Continuo è lì il trascorrere, tra esterno e interno, di preoccupazioni e attività nel riverbero tra espressione dei sensi e interiorità. La passione condivisa del raccogliere i fiori del giardino – con i fratelli, il Primo Maggio, per appenderli nei cestelli alle porte, con manici di nastri–; la sottolineatura della magia della semina, “Il desiderio è come il seme/che si dibatte nella terra”; la nota dominante a inizio estate delle rose che si ritrovano anche nel disegno della carta parati della camera; il passarsi di testimone tra il profumo del caprifoglio e quello del lillà; l’andirivieni delle piante più delicate che, in un gioco tutto di equilibri, con la buona stagione trasmigrano fuori, nella “piazza” – cosiddetta secondo i dettami in voga del giardino ispirato all’italiana – sul lato ovest della casa, che si riempie dei verdi mastelli di dafne profumate e oleandri, per poi rientrare con i primi freddi: “ieri sera le piante sono partite per l’accampamento [il giardino d’inverno], le loro corazze erano insufficienti per le notti insidiose”.

E, tra le descrizioni delle attività in giardino, l’annaffiare alla vecchia maniera, la forzatura dei prediletti bulbi, quando scrive a un’amica: “Ho creato un arcobaleno permanente riempiendo una finestra di giacinti e di questo la scienza dovrebbe compiacersi, e poi ho un carico di garofani degni di Ceylon”, il piacere del compulsare cataloghi di semi per antivedere e combinare forme, masse e colori nelle sue bordure, con l’innesco delle annuali e poi con le perenni che rompono la formalità della struttura di alberi e arbusti, quest’ultima piuttosto da ricondursi alle piantagioni del padre e del fratello Austin, che con lei condividono una passione di famiglia per il giardinaggio.

Meno citato, l’orto. Piuttosto il frutteto, che ripetutamente compare nelle poesie assieme alle viti davanti al granaio, e, riparati oltre la pergola, gli alberi di fico, le mele per il sidro, quelle cotogne, e la primizia della pesca che “rende possibili tutte le stagioni e fa apparire gli emisferi un capriccio”.

Ancora, l’attenzione alle api e agli impollinatori, anche in una delle rare poesie pubblicate in vita, Il vino di maggio e specialmente nel campo aperto, dall’altro lato della strada: il Campo dei Dickinson dove, tra l’erba alta del trifoglio dei prati, occhieggiano ranuncoli e carote selvatiche e poi, con l’autunno, il giallo delle verghe d’oro e il viola degli astri.

Mentre, dalle finestre, il sentiero che conduce a The Evergreens e al giardino della villa del fratello la rassicura, bordato da un corteo di malva che Emily chiama “sorella Sue”, sulle colline s’accende il blu violaceo delle genziane e ai margini del bosco s’affaccia l’amamelide gialla, “una graziosa aliena […] strega e ammaliatrice della mia mente allegra”.

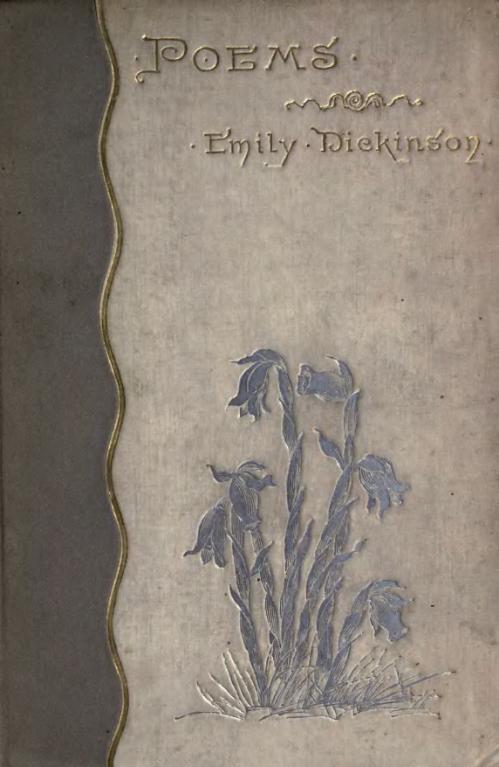

Compartecipi, convocati di pari passo nell’erbario come nelle poesie, spesso personificati, come il geranio citato in una lettera a Mary Bowles: “Ho un Geranio che sembra una sultana – e quando calano i Colibrì – io e Geranio chiudiamo gli occhi – e andiamo lontano”, fin anche i fiori selvatici, in un tripudio che li affianca alle predilette iris e peonie, ai gigli, alla digitale. Al pressoché soprannaturale fiore fantasma (Monotropa uniflora), bianco e senza foglie, incapace di fotosintesi. Già compagnia degli anni giovanili e colto per l’erbario, in seguito ritratto su tavola da Mabel Tood, suscitando l’entusiasta reazione di Emily e finito poi inciso sul piatto della copertina della prima edizione delle sue opere di cui Mabel sarà la curatrice dopo la sua morte.

Se, in quell’ispirato elenco visivo di piante trasposte che è il suo erbario, il gusto per la regola del dare ordine – o tentarlo – si alterna, nella composizione di esemplari pressati e disseccati dopo averne contato gli stami con la lente d’ingrandimento, con la sperimentazione che rimescola generi e stagioni – fin nella disposizione delle minuscole etichette della nomenclatura latina, tralasciata invece nei versi–, nei suoi componimenti segreti Emily Dickinson attinge piuttosto a piene mani al vocabolario botanico, tra calici, stami e corolle, giochi di parole, indovinelli. Nella consapevolezza dell’urgenza condivisa, dall’erbario e dai versi, di dover disporre senza indugio sulla pagina foglie, fiori e parole, cogliendo l’estro, come la riscrittura delle varianti.

Ma, fintanto che la sua poesia restava ignota ai più, Emily mise a punto e diffusamente praticò una forma ibrida di linguaggio naturato, tra esemplari botanici, intenzioni e parole. Una sorta di missive-erbario, tramite cui inviava omaggi vegetali, allegando biglietti o viceversa che dir si voglia. Boccioli di rosa cuciti al foglio di una poesia, nosegays, mazzolini profumati, di fiori stretti in cerchi concentrici legati con un nastro; un ramo di salice che recita: “messaggio color cuoio lasciato per lei a Amherst dalla Natura”; lettere con acclusi fiori pressati secondo le stagioni: l’epigea, descritta senza nominarla, per segnalar la primavera, campanule di inizio aprile, nontiscordardimé, e a tarda primavera un soffione o dente di leone pressato in una lettera assieme a una poesia, legato con un nastro intorno, per dire come: “la pallida colonna del soffione/sgomenta l’erba”.

E ancora, la missiva che annuncia “Le porto una felce della mia foresta personale dove mi balocco tutti i giorni” o l’invio all’amico Samuel Bowles di una poesia su un pino cui acclude un mazzetto di aghi verdeazzurri.

Se la struttura espositiva che nel libro procede per stagioni, nel loro succedersi, dalla primavera all’inverno, associandole a quelle della vita della Dickinson, è certo intesa a enfatizzare, con il ciclo delle piante, crescita, morte, resurrezione, uno dei motivi ricorrenti della sua poesia, il ricco quadro restituito dalla messe di notazioni e dalle citazioni rintracciate da Marta McDowell nella sua indagine su L’universo verde della poetessa (come recita il sottotitolo del volume) corre però il rischio, in assenza di puntuali riferimenti temporali, di un indistinto assolutizzare una vicenda dove invece “Esiste una luce in primavera/non presente nell’anno/in nessun altro momento”. Trascurando come – anche secondo le indicazioni di Silvio Raffo nella sua recente scelta tematica dai versi di Emily Dickinson, Natura, la più dolce delle madri – in quel perimetro costante abiti un andirivieni di trascendentali corrispondenze tra dimensione fisica, naturale, sempre attentamente descritta, e l’analogo di una interiorità comunque piuttosto allusa che non rivelata (traduzione con testo a fronte per l’editore Elliot, pp. 176, € 15,00).

Marta McDowell, Emily Dickinson e i suoi giardini. L’universo verde della poetessa, L’Ippocampo, pp.270, € 19,90 e Emily Dickinson, Natura, la più dolce delle madri, a cura di Silvio Raffo, con traduzione con testo a fronte per l’editore Elliot, pp. 176, € 15,00, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XI, 48, Supplemento de Il Manifesto del 19 dicembre 2021