La diffusa passione ordinatrice che pervade il diciottesimo secolo a fronte della sempre più incalzante presa d’atto della molteplice complessità di modi e forme in cui la vita si esprime pare oscillare e divergere nella tensione tra l’anelito a fissare tutto in modelli complessivi, a incastrare la natura in strutture gerarchiche, distinguendo, assegnando etichette, e un’attitudine invece a percepirla nel suo fluire, a coglierla nella sua complessità in una tensione approssimata per gradi, senza imporle ordinamenti semplificatori, con l’accento posto su connessioni e somiglianze, interrogando incertezza e meraviglia. In un dibattito, quello tra sistematici e complessisisti, come allora si definivano, attorno al quale si ordinano convinzioni ideali e religiose, istituzioni scientifiche e modi di intendere la ricerca, percorsi e formazioni culturali, ma anche inclinazioni e caratteri, stili di vita, modi della scrittura e poi interessi economici e sistemi di valori, visioni del mondo.

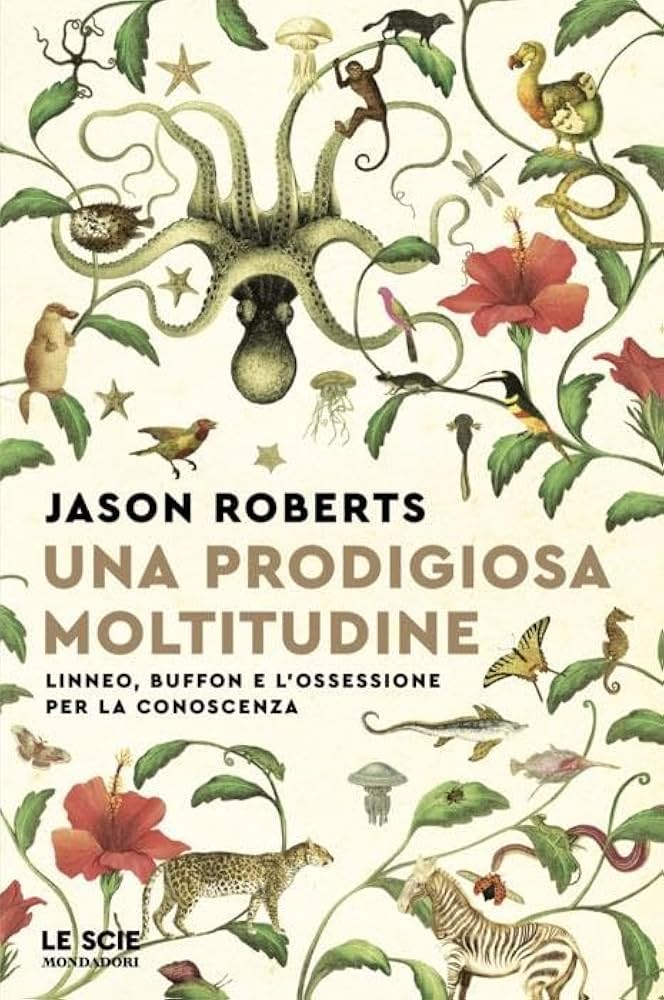

Un dibattito che è abilmente messo in scena per il tramite del confronto tra i suoi due maggiori intrepreti, scandito quasi per vite parallele nel volume di Jason Roberts, Una prodigiosa moltitudine. Linneo, Buffon e l’ossessione per la conoscenza, Mondadori, pp. 472, € 30.

Nati entrambi a distanza di pochi mesi, nel 1707, le loro esistenze e il precisarsi delle rispettive convinzioni seguiranno percorsi molto diversi.

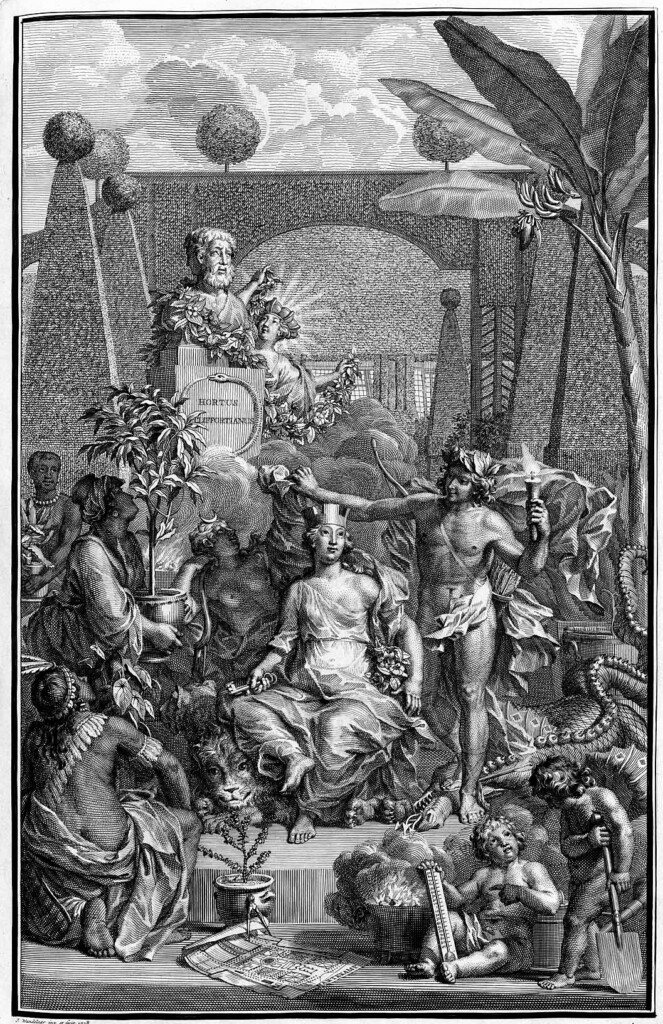

Elegante e disinvolto a corte come nei salotti parigini, Georges-Louis Leclerc, che aveva il diritto di farsi chiamare de Buffon in ragione del possesso dell’omonimo piccolo insediamento presso Montbard, in Borgogna, presto trasformato in un laboratorio vivente dove studia in maniera sistematica la crescita degli alberi, a 27 anni, viene ammesso all’Accademia delle scienze per le sue rilevanti dimostrazioni matematiche. Sorta di emblema della figura del savant quando sulla frontiera di una nuova scienza i primi passi si muovono piuttosto all’insegna delle società scientifiche e nelle accademie che non nelle università, nel 1739 Buffon è nominato intendente di quella istituzione unica e controversa che poco più di un secolo prima aveva insidiato l’antico monopolio dell’insegnamento della medicina alla iperconservatrice Sorbona: il Jardin du roi, con le sue collezioni di piante, i cancelli aperti al pubblico, dove si tenevano lezioni informali e dove Tournefort aveva creato il suo sistema botanico. E che aveva finito per accogliere tutte le collezioni di rarità del Cabinet du roi.

Mentre Buffon si dedica così a incrementare dotazioni e attività del giardino, e specialmente ad avviare tra cassetti di gemme, erbari e creature impagliate l’impresa dell’inventario del gabinetto alla ricerca di una nuova organizzazione e opponendosi però all’idea di tutto ridurre in rigide categorie, già nel 1730 in un opuscolo di 22 pagine che comincia presto a circolare manoscritto a Uppsala e Stoccolma, lo svedese Linneo, da sempre avvinto dall’idea di ordinare la natura in un sistema globale, propone un nuovo modello di identificazione delle piante strutturato sulla base del loro sistema sessuale, i Preludia sponsaliorum. Figlio di un ministro del culto, che a più riprese aveva sofferto l’alternanza tra la frustrazione delle sue aspirazioni accademiche e successi – una spedizione naturalistica in Lapponia con resoconti zeppi di esagerazioni e invenzioni, e per anni ai margini della vita scientifica impegnato nell’inventario della collezione esotica di Hartekamp, nei Paesi Bassi –, finalmente presidente della neocostituita Accademia svedese delle scienze e poi professore a Uppsala, dal 1742 Linneo si dedica a trasformare il trascurato giardino botanico in una delle maggiori attrazioni della città, con piante e animali esotici, mentre le sue lezioni affollano l’anfiteatro dell’università e grande consenso riscuotono anche le escursioni naturalistiche organizzate per centinaia di persone nel fine settimana, vere e proprie herbationes con una loro tariffa, l’accompagno di corni e timpani e un qual certo sapore militaresco

Recuperando anche terminologie già in uso, ma fissando per primo il loro significato e disponendole in una serie gerarchica di scatole cinesi, secondo criteri mutevoli, Linneo classifica i tre regni nel Systema naturae (15 pagine). Su quest’opera – mentre il suo sistema faticosamente si afferma tra dibattiti e convenienze – Linneo tornerà più volte, affiancandole nella Philosophia botanica la sistematizzazione della nomenclatura binomiale, una semplificazione che assieme al partito preso della sua foga classificatoria renderà quel metodo regola pratica condivisa.

Subito dopo la sesta edizione del Systema naturae dove nel prologo confuta i suoi detrattori e specialmente il suo critico più diretto, a essere pubblicati, nel 1749, sono proprio i primi tre dei quindici volumi ambiziosamente progettati da Buffon per l’Histoire naturelle, générale et particulière. Opera dal successo immediato che rende l’autore popolare forse ancor più di Voltaire, Rousseau e Montesquieu.

Diversamente dall’aridità compilativa della maggior parte delle opere di storia naturale, le dettagliate descrizioni in uno stile felice e avvincente ne fanno, con le incisioni a punta secca degli animali visti nel loro habitat, un’opera quasi letteraria che vale a Buffon l’elezione all’Académie française.A quella vasta diffusione delle critiche al pensiero sistematico si affianca però anche la severa censura della Sorbona nonché pesanti obiezioni di carattere religioso: anche a rischio di stemperare il suo pensiero Buffon navigherà da allora schermandosi abilmente dietro una serie di precauzionali clausole retoriche

Il discrimine, che si riverbera nella disputa sugli universali e coinvolge la possibilità di cogliere o meno l’essenza delle cose, è tra la fissità della lente della sistematica di Linneo, convinto, alla luce del racconto della Genesi che la vita sia un soggetto statico, immutata dalla creazione, e che quindi non si possa prevedere una natura che si modifica o una specie che possa estinguersi, e l’introduzione da parte di Buffon della dimensione diacronica, nella prospettiva del tempo profondo (molti i fossili da spiegare, conservati nel Cabinet du roi) e del cambiamento continuo che mette in crisi la rigidità dei confini di quelle ch’egli – pur finendo in parte per applicarle come utile strumento pratico di approssimazione – considera astrazioni nominali, costruzioni condizionate da presunzioni e limiti della conoscenza del momento.

Andando ben oltre Linneo e Buffon, Roberts allarga il perimetro fissato nel sottotitolo del volume a comprimari come Adamson, Lamarck, Cuvier, … ripercorrendo per cerchi concentrici la trama di relazioni e dibattiti – uno per tutti, sui modi della comparsa delle specie, che Lamarck, ampliando il concetto di esogenesi di Buffon, riconduce al trasformismo avversato dal catastrofismo di Cuvier – , per seguire poi gli sviluppi del confronto tra gli epigoni, diciamo così, di sistematici e complessisti.

Fino all’espandersi e oltre degli imperi coloniali, quando la sistematica sembra evocare da presso una diversa forma di conquista e il diffondersi di nuove tecniche di stampa e litografia induce l’incremento esponenziale di riviste scientifiche, e conseguente moltiplicarsi di invenzione di nuove tassonomie – anche per il marciare spesso separato di botanica e zoologia, malgrado Lamarck avesse introdotto il termine biologia per comprenderle assieme. D’altro canto, nello sforzo di circoscrivere il divenire continuo della vita e il frastaglìo delle sue infinite sfumature, gli atti linguistici si moltiplicano. Specialmente da parte di Linneo che ribattezza classi, riassegna specie spostandole da un genere all’altro. Tra attribuzioni di significati, falsi grecismi, ardite etimologie e vere e proprie invenzioni, cactus, lemure, afide, artemisia, azalea, sono alcune soltanto delle nuove etichette stabilite per dare un senso al mondo. E così pure fauna, o larva. Anche se allora le creature microscopiche e gran parte della vita microbica ancora sfuggono alla classificazione.

Ma, è già con la rivoluzione francese che si era affermata la sistematica di Linneo, reinventato eroe rivoluzionario, cui si ispira anche nel nome dei mesi il nuovo calendario – germinale, floreale, termidoro, messidoro son direttamente tratti dal suo Calendarium florae; mentre Lamarck, firmandosi “cittadino”, riesce a salvare il destino di quel Jardin compromesso fin nel nome con la monarchia, proponendo direttamente all’Assemblea nazionale di ripensarlo come delle piante del popolo, una volta ridotto a sezione del Gabinetto di storia naturale che diventa allora museo, come oggi lo conosciamo; e mentre Buffon, a suo tempo osannato come “una delle lampade del secolo dei lumi” – al suo funerale accorrono oltre 20.000 persone –, in mancanza di rivendicazione dei diritti della sua Histoire naturelle, vedrà il suo pensiero snaturato dal diffondersi di ristampe malamente ritagliate e abbreviate e la sua figura ridotta al simulacro di un eccentrico appassionato di scienza. Per quanto poi, negli anni 80 dell’800 – invitato da Thomas Huxley a leggerne l’opera –, Darwin confesserà come “intere pagine [di Buffon] sono incredibilmente simili alle mie”.

È così ben oltre le vicende del pensiero e dell’interrogarsi dei due protagonisti emblematici, che, tra debiti, anticipazioni, attribuzioni di paternità e riscoperte, il disseminarsi e riaffiorare per scie delle loro eredità vien ripercorso nel loro proiettarsi e ribalzare fin sulle soglie più recenti di genetica, genoma, sfumar di confini del soggetto e interazioni di entità sempre ulteriori.

Jason Roberts, Una prodigiosa moltitudine. Linneo, Buffon e l’ossessione per la conoscenza, Mondadori, pp. 472, € 30, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XIV, 7, Supplemento de Il Manifesto del 9 marzo 2025