La centralità della gestione delle risorse idriche in una terra come quella dell’antico Egitto, mosaico di ecosistemi attorno all’instabile asse della fertile pianura alluvionale e del delta del Nilo, trova nella diffusa realizzazione di giardini una delle sue espressioni distintive.

Oltre le pratiche di un’agricoltura che è fondamento di quell’antica civiltà così com’è da presso riflessa nei suoi calendari e come ulteriore vicenda di resistenza e adattamento nel contrasto tra l’aridità del deserto che vive di sottili, spesso invisibili, equilibri e il solitario rigoglio delle oasi, i giardini evidenziano qui in varie forme la volontà umana di misurarsi con la natura e regolarla.

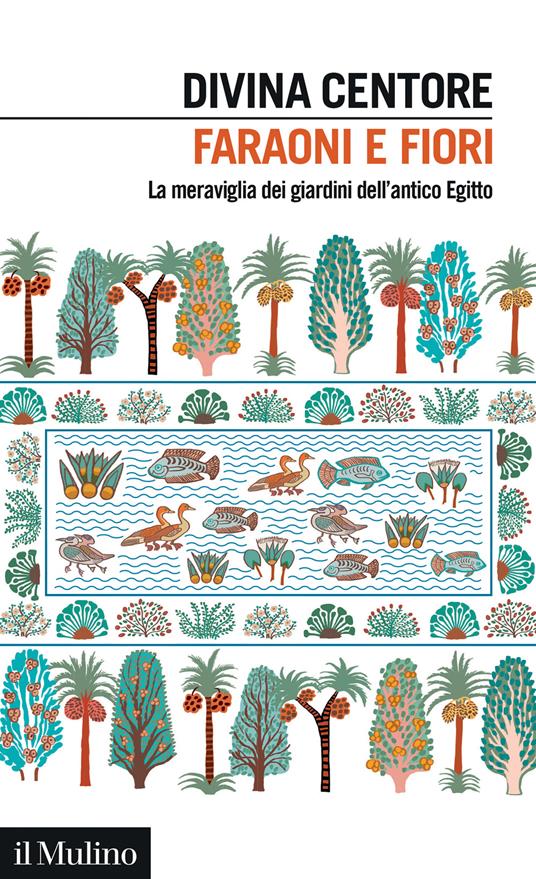

Come emerge dall’intreccio di fonti che Divina Centore ridispone oggi nel suo Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto, anche alla luce delle più recenti scoperte archeologiche, le testimonianze che si possono ricavare su entità così fragili e in divenire, sulle loro funzioni spesso sfumate e sovrapposte – colturali, ornamentali, civili, simboliche, religiose, funerarie – vanno ripercorse nei diversi contesti di cui sono ospiti e protagonisti, nella lunga fase che pure tra antico e nuovo Regno non pare tutto sommato evidenziare grandi cambiamenti (il Mulino, pp. 255, € 18). Dall’ambito templare agli spazi che pur senza prevedere un tempio son connessi al soprannaturale, dalle tombe ai recinti sacri, ai contesti abitativi privati, certo più complessi da identificare anche in ragione delle pratiche di riutilizzo.

Riguardo i primi, dedicati in particolare al culto postumo del faraone all’interno di un tempio, dove i giardini esemplano il ricorsivo ciclo della natura, la relazione tra umano e divino, tra faraone divinizzato e forza rigeneratrice della natura, il più antico, identificato nel 2012 è il tempio a valle della piramide romboidale fatta costruire dal faraone Snofru come tomba (ma mai utilizzata) nella zona di Dahsur. Una scelta che immaginando un giardino in un territorio privilegiato dal punto di vista della conservazione delle spoglie ma privo di acqua che occorre trasportare fin lì, destinandolo a uso rituale lo significa come elemento rilevante di una più ampia intenzionalità progettuale. Dai ritrovamenti di una serie di fosse scavate su più file nella sabbia, riempite di terreno fertile e servite da canali di irrigazione si ipotizza la presenza di palme e sicomori, sulla base delle analisi polliniche di cipressi di origine siriana, nonché di mirra e incenso raffigurati sui rilievi, per circa 300 alberi in filari in un modulo non dissimile da quello del viale alberato, spesso presente nell’architettura di templi e luoghi sacri e dalla funzione assieme pratica e simbolica.

La presenza della flora risulta elemento di tutto rilievo ancora nel complesso del tempio funerario di Hatshepsut a Deir el-Bahari dove si riscontrano radici di persea, pianta di origine etiope, papiro (che simboleggia la resurrezione), sicomoro, tamarisco, acacia, palme da dattero e perfino di alberi di mirra portati qui dalla lontana Terra di Punt, dove la regina aveva organizzato una spedizione scolpita sulle pareti del tempio, con tanto di elenco dei trofei riportati, tra i quali legni profumati.

Con al centro un bacino circondato da palme e acacie, con papiri e fiori di loto (o piuttosto ninfee, a ricordare il ciclo di rigenerazione) il recinto sacro Maru Aten, nella città costruita in onore del dio sole nel deserto di Amarna dal faraone eretico Akhenaton, si articola in edifici spesso decorati con illustrazioni di giardini e paesaggi nilotici, raffigurazioni di piante, percorsi processionali, un portale di pietra con colonne dipinte di verde e decorate con fiori e foglie di ninfea, grappoli d’uva, foglie di alloro e capitelli a foglie di palma, forse anche per integrare la faticosa crescita vegetale.

Se nelle pitture dei giardini di templi dedicati alle divinità si raffigurano tutte le essenze coltivate per lo svolgimento dei rituali – come per la Tomba delle viti dove su gran parte del soffitto della camera funeraria è disegnato un pergolato – il piccolo giardino funerario (3 mt x 2) scoperto nel 2017 a Bra Abu el-Naga è concepito invece come un modello in miniatura destinato ad accompagnare il defunto verso la vita eterna, esaltandone lo statuto.

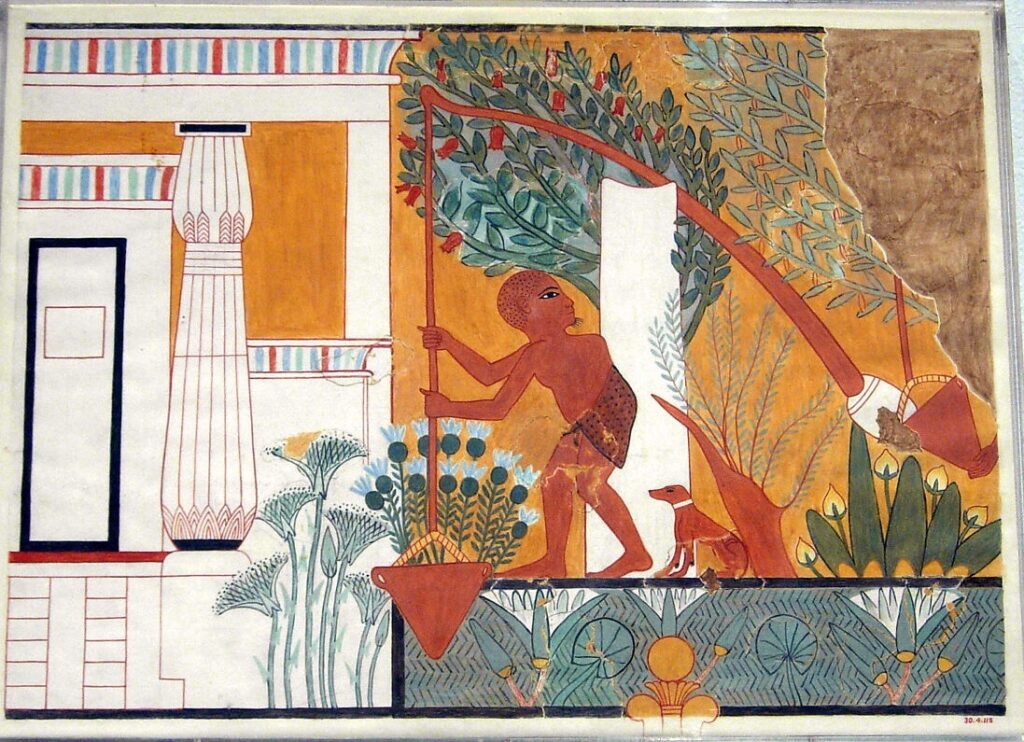

Scarse le testimonianze archeologiche di giardini in contesti abitativi per i quali ci si deve affidare perlopiù a evidenze architettoniche, tracce testuali e archeobotaniche e pitture. E per quanto si sia 66 ipotizzato che alcune rappresentazioni di giardini possano riferirsi piuttosto a luoghi ideali, diverse indicazioni forniscono riferimenti puntuali. Come nel caso dei giardini di Deir el-Medina, un villaggio che ospitava i lavoratori impegnati nella costruzione delle tombe reali, quando, tra melograni, fichi, papiri, fiordalisi e fiori di ninfea, nella Tomba di Ipuy due giardinieri son ritratti nell’atto di irrigare un giardino, o nella già citata città del sole di Amarna dove pure si riscontrano molte aree verdi, anche al di là dei luoghi sacri. Mentre nell’insediamento degli orti di Giza sulla riva occidentale del Nilo, destinato ad accogliere le migliaia di lavoratori impegnati nella costruzione delle piramidi, nel quadro di una organizzazione urbanistica pianificata, si registrano sofisticati sistemi di irrigazione e abitazioni con stanze prive di soffitto che sembrerebbero esser state utilizzate come cortili e giardini a quota ribassata.

Alle evidenze archeologiche – buche scavate nel terreno contenenti veri e propri vasi di terracotta per ospitare le varie specie botaniche –, ai dipinti – come le pitture funerarie nel giardino di Nebamun, dominato da una piscina piena di uccelli e pesci che nuotano tra fiori di ninfea papaveri e papiri, palme e sicomori – si affiancano disegni architettonici con indicazioni di geroglifici e misure, modelli in legno che in miniatura raffigurano giardini come quello con portico rinvenuto nella tomba di Meketra a Deir el-Bahari e analisi paleo botaniche che consentono di studiare resti fossili di piante, come semi e pollini.

Perfino nei rari documenti come la stipula di un contratto che ne specifica le mansioni, restano vaghi i tratti della figura del giardiniere che pure per operare nelle difficili condizioni climatiche e per l’importanza che i giardini rappresentavano nella cultura del tempo e nello stile di vita delle classi elevate, presupponeva invece conoscenze accurate, una lunga formazione ed esperienza. Per quanto annoverato dalla satira, nel genere letterario degli insegnamenti ai figli, come uno tra i mestieri più faticosi e da evitare, occorre distinguere diversi livelli e il ruolo di rilievo di alcune figure con funzioni di responsabilità e coordinamento. Indicate con titoli ufficiali a dar conto della considerazione in cui erano tenuti personaggi come Nakht, “giardiniere delle offerte divine di Amon”, responsabile di fornire fiori per le cerimonie nei templi, con tanto di titoli riportati su alcuni sarcofagi e cariche tramandate di generazione in generazione.

Mentre sfugge il senso di un’improbabile storia dei giardini in sedicesimo che in coda al volume poco indaga le vicende fondative di quello egizio e della intemerata sulla progettazione di “giardini storici in chiave moderna”, con elenco di tecnologie e futuribili prospettive, a margine dell’importantissimo, invece, tema del restauro storico dei giardini, un suo certo interesse rivela il repertorio delle piante incontrate nei giardini e menzionate nel volume: sorta di erbario tematico in appendice, con trascrizione in geroglifico di alberi ed erbe, descrizione, simbolismi, divinità associate e utilizzi, fin nella cosmesi, nella medicina, negli usi ornamentali come nelle ghirlande, e una serie di aneddoti e informazioni sui maggiori ritrovamenti archeologici. A conferma della ricchezza di presenze botaniche e dell’importanza di piante e fiori nella cultura e nella vita quotidiana dell’antico Egitto, dall’architettura che ad esse si ispira agli impieghi nei più diversi ambiti, alimentari, medici, cosmetici, negli utilizzi pratici come materiale scrittorio, abiti, calzature, in quelli cultuali, corone, ghirlande e composizioni floreali. Fino alla messa in scena, nei Canti del boschetto, con il nuovo genere delle poesie d’amore che inizia a diffondersi con il nuovo Regno, di un dialogo dove, direttamente, a prender parola sono tre alberi sotto le cui fronde si incontrano gli amanti.

Divina Centore, Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto, il Mulino, pp. 255, € 18, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XIV, 11, Supplemento de Il Manifesto del 6 aprile 2025