Sotto il segno del diffondersi del giardino formale francese che tra Sei e Settecento dalla Francia si irradia in tutta Europa, procede – dopo il capitolo della Mostra alla Reggia di Venaria, a Torino, intitolata al Viaggio nei giardini d’Europa. Da Le Nôtre a Henry James (cfr. Il Manifesto del 4 luglio 2019) – il ricomporsi negli studi della vicenda del sistema dei giardini delle residenze reali di casa Savoia, tra ducato e regno di Sardegna. Vicenda certo da inquadrare come una declinazione tra le molte di un fenomeno europeo a grandissima scala, qui però precoce e, per vari tramiti, diretto, anche in forza di peculiari rapporti geografici, diplomatici, dinastici.

Ne Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773). Da André Le Nôtre a Michel Benard, Leo Olschki, pp. 234, € 33, è sempre Paolo Cornaglia a ridisegnare ora i tratti di questa presenza nei giardini della corte sabauda, articolando i termini dell’intenso rapporto testimoniato dal diffondersi del decoro in broderie dei parterre (documentati in disegni e progetti e raffigurati poi nelle tele che i giardini ritraggono), come pure dall’influenza dei trattati francesi (da Olivier de serre a Mollet, a Dezallier d’Argenville), e dall’avvicendarsi di giardinieri, disegnatori di parterre e progettisti d’oltralpe che lavoreranno per i Savoia. In una circolazione di modelli e idee che, da una fase in cui il gusto alla francese si diffonde per il tramite di specialisti, dalla metà del Seicento, con Jacques Gelin – spesso membri di dinastie giardiniere –, all’uso di inviare – da parte di maestri come André Le Nôtre– progetti e figure capaci di dirigerne l’esecuzione, giunge fino al radicarsi, con il Settecento, di figure come Henri Duparc, da Parigi, naturalizzato sabaudo.

Perfino nel caso dello stravolgimento provocato dalle novità dei progetti dei giardini per corrispondenza di Le Nôtre si assiste piuttosto alla disseminazione di modelli e influenze che non a un semplice processo di imitazione e trasposizione.

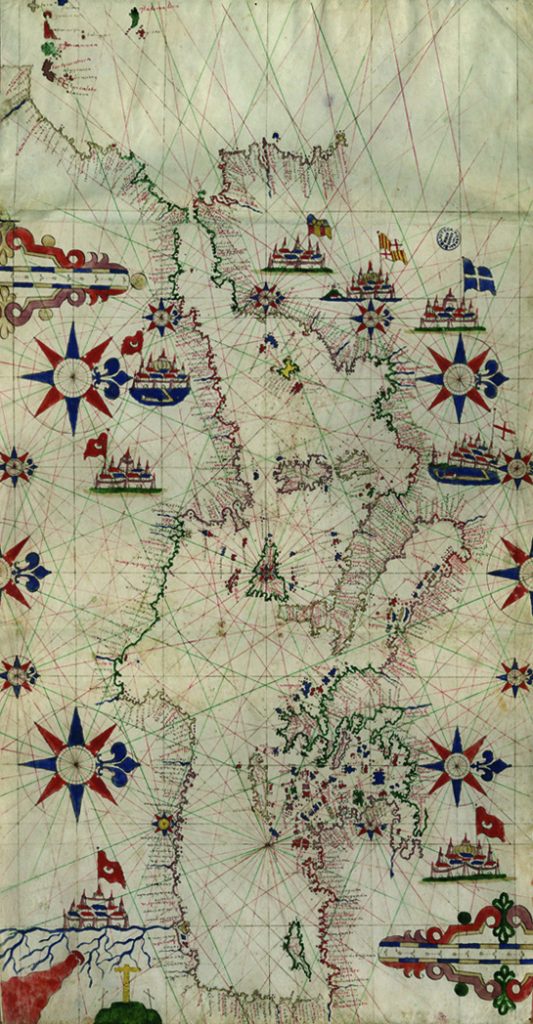

Dapprima nel 1670, per parco Racconigi, a testimoniare l’aggiornata sensibilità del committente ramo cadetto dei Savoia-Carignano – mentre a Venaria Reale si perseguivano ancora i dettami del giardino romano di primo Seicento – poi nel completo ridisegno alla francese del giardino dello stesso Palazzo Reale, realizzato dal 1697 con la presenza sul posto del collaboratore De Marne, che si qualifica per la grande scala e la fuga prospettica centrale, nonché per emblematici elementi distintivi, come l’incrocio tra raggera di viali e vasca polilobata, il teatro di verzura, il tempio di Diana, il labirinto e il potaggere, o la presenza di una terrazza da cui ammirare il disegno del parterre.

Di là dal rilievo del ruolo di progettisti e giardinieri – una rimarchevole galleria di ritratti di caratteri e saperi spesso trasmessi all’interno delle famiglie –, tra rimborsi, spese, elenchi di piante, contratti, lettere di ambasciatori e agenti dei Savoia, dalla minuziosa ricostruzione documentaria emerge qui come caratteristica dell’evoluzione del gusto, nelle relazioni tra Italia e Francia, proprio la duttilità nell’appropriazione e adeguamento dei modelli d’oltralpe a contesti culturali e esigenze locali.

In questo senso, con il Settecento e Henri Duparc, direttore dei reali giardini, nella fisionomia dei maggiori complessi piemontesi si palesano elementi canonici del giardino alla francese, da quello radiale che si adegua all’impianto circolare della palazzina di caccia di Filippo Juvarra di Stupinigi (1740) – con il sistema di Appartamenti verdi e porticati di verzura, con percorsi ombrosi e alberature che coprono a volta gli spazi –, al parco collinare di Moncalieri, al grande parco del castello ducale di Aglié (1765).

Operando su diverse scale, giardino e parco di caccia si raccordano in un unico sistema a disegnare un progetto architettonico e territoriale, messo in forse, con il mutare nel continente dei contesti politici e l’affermarsi, in giardino, del gusto paesaggistico.

Tra rinnovi della committenza, nuove mode e, poi, distruzioni di epoca napoleonica, si ripercorre così il filo delle dinamiche di invenzione e continuo rinnovamento dei giardini reali nei due paesi e si restituisce il rilievo di questa vicenda negli sviluppi dell’arte dei giardini in Europa.

Paolo Cornaglia, Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773). Da André Le Nôtre a Michel Benard, Leo Olschki, pp. 234, € 33, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XI, 34, Supplemento de Il Manifesto del 12 settembre 2021