Addentrandosi nel parco della reggia di Versailles, magari un po’ fuori mano rispetto ai soliti circuiti, dallo scorso 30 maggio è possibile imbattersi in un nuovo spazio dove passeggiare. Un giardino ulteriore, al centro della tenuta del Trianon, tutto dedicato ai profumi, alle fragranze ricavate dalle piante, il Giardino del profumiere (Jardin du Parfumeur). Allontanandosi verso destra rispetto al grande asse prospettico del canale d’acqua, oltre il bacino detto del Trifoglio, una serie di aiuole di essenze profumate si dispongono ai lati del percorso che conduce sullo sfondo all’orangerie di Châteauneuf. Sono oltre 300 piante selezionate per il loro utilizzo in profumeria che, raccolte in aiuole, crescono tra la grande Paulownia dai fiori blu-lilla e gli agrumi in vaso disposti sui vialetti. Sulla destra, questa distesa di curiosità è costeggiata da un viale di ciliegi giapponesi da fiore dal lieve sentore di mandorle, intervallati da sbuffi, volta a volta, di gelsomino e arbusti di lillà e filadelfo. Da qui, infine, traversando un piccolo frutteto, si accede ancora a un ambiente conchiuso tra mura, uno spazio meditativo, un giardino segreto, dove, alla mezz’ombra di un grande lauroceraso, svettano esemplari di Cardiocrinum giganteum, o giglio gigante dell’Himalaya, una liliacea dai profumati fiori campanulati, tra rose e orchidee.

Così, articolato in tre ambienti distinti, il Giardino del profumiere appena inaugurato dopo alcuni anni di lavoro di ricerca e messa a punto da parte dei giardinieri del Trianon è stato concepito con la collaborazione del profumiere Francis Kurkdjian e il sostegno della sua Maison.

Formatosi alla scuola di profumeria di Versailles, nella sua carriera Kurkdjian aveva già incrociato diverse volte questo luogo e la sua storia. Ricostruendo il profumo di Maria Antonietta sulla base di documenti d’epoca o ispirandosi per le sue installazioni olfattive come Midnight Sun per il festival Versailles Off del 2006 alle sontuose feste del Re Sole, quando bacini e fontane dei giardini della reggia venivano colorate e inondate di profumi.

Oggi, la scelta del tema del nuovo giardino sta tutta nelle molteplici risonanze di luoghi, protagonisti (anche vegetali) e temporalità.

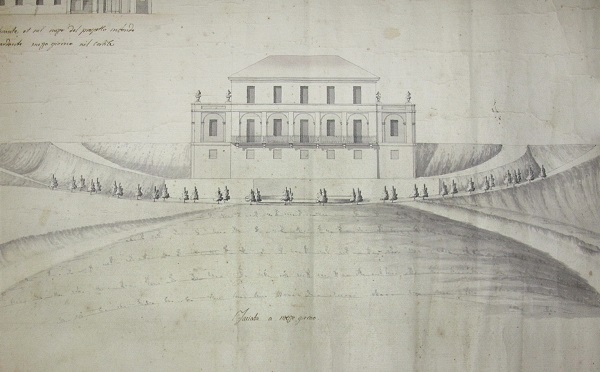

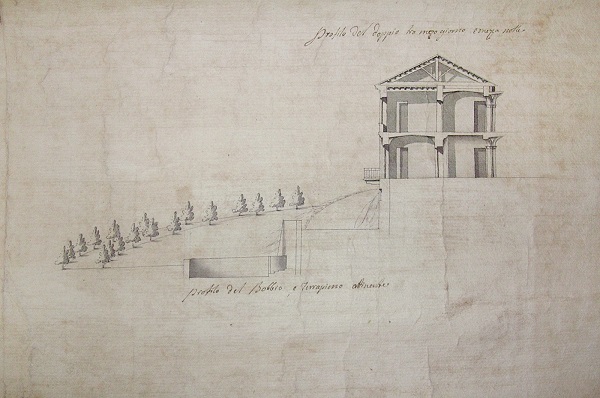

Luigi XIV, colui che volle Versailles, era particolarmente appassionato di profumi e, al tempo stesso, di fioriture. Quando, nel 1668, decise di acquistare e demolire il piccolo villaggio medievale di Trianon, che confinava con la tenuta reale per farvi costruire come riservata ed elegante residenza di campagna un piccolo castello rivestito di porcellane bianche e blu in onore della sua amante di allora, la marchesa di Montespan, questo luogo si caratterizzava specialmente per la sua ambientazione. Il suo fascino, tutto racchiuso nei suoi giardini di fiori fatti arrivare da ogni dove dalla Francia e non solo. Un’enfasi, nel rapporto diretto con questo esterno fiorito, confermato anche un decennio dopo, con la ricostruzione del Trianon, questa volta di marmo, in stile italiano.

Qui i fiori diventano alla moda. E si tratta di fiori dai profumi pronunciati: gelsomini, tra gli altri, e una serie di bulbi in fiore spesso anche fuori stagione per via di serre e forzature. Di pari passo, poi, con quelli delle fioriture nei giardini, sono i profumi in sé, che di quei giardini si servono, a divenire però a corte sempre più oggetto di una vera e propria mania. Fragranze forti, spesso indicate anche per camuffare certi cattivi odori viste le precarie condizioni igieniche di vita.

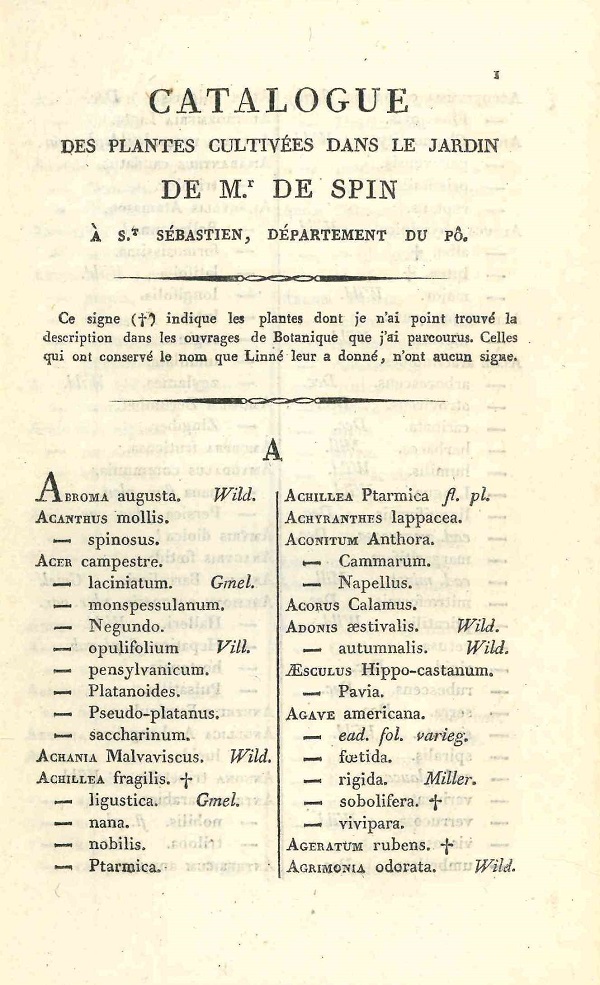

A partire dalla fine del 600, si afferma a Versailles la professione di profumiere. E nel corso del secolo successivo, prodotti di profumeria e trucco – polveri, pomate, fard – diverranno componenti essenziali per gli apparati della sfarzosa vita di corte.

Si assiste a una sorta di rivoluzione olfattiva. I profumi più intensi vengono abbandonati per fragranze più sottili. Lo stesso re finirà per prediligere l’acqua di fiori d’arancio.

In linea con il movimento igienista, nel 700 la cosmesi conosce una grande diffusione e la professione di profumiere assurge a un rango di rilievo. Il profumo è un lusso che viene ora anche utilizzato per il puro piacere di sentirsi a proprio agio.

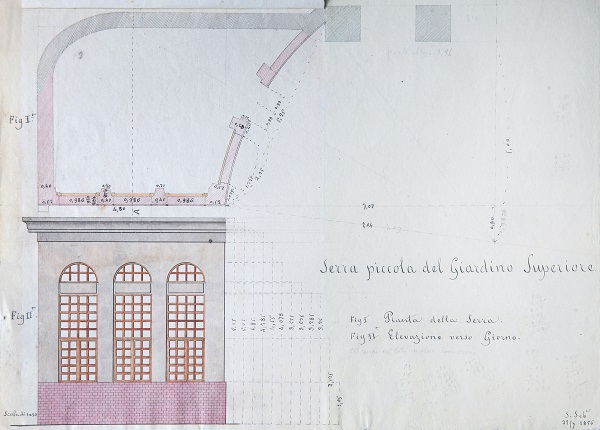

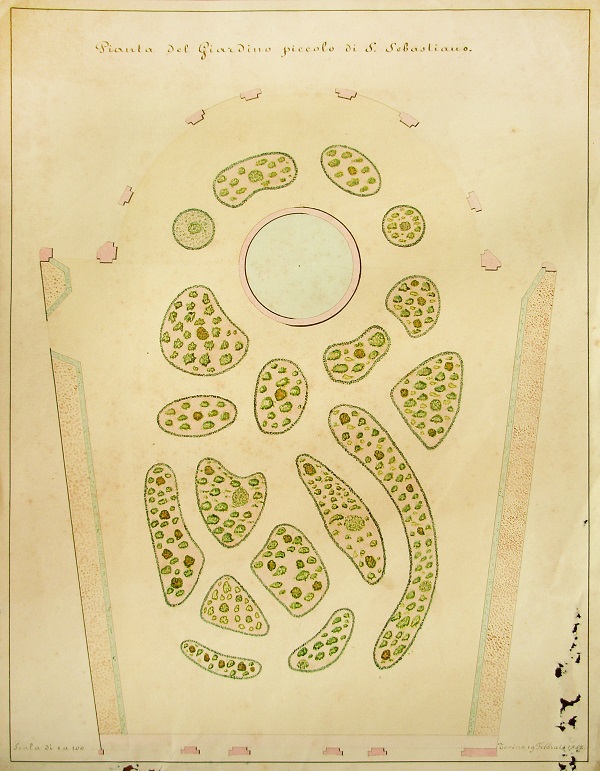

Per restare al Trianon, se, da metà secolo, Luigi XV, appassionato di botanica, aveva creato in quei pressi alcuni giardini con perfino una serra, innovazione rara per l’epoca, facendone luogo di sperimentazione scientifica per gli studi di orticoltura, con la costruzione del nuovo Petit Trianon nel 1761 e poi con la destinazione della tenuta alla regina Maria Antonietta da parte di un Luigi XVI appena incoronato re, nel 1768, tutto cambia. Incuriosita dalla moda dei giardini anglo-cinesi, Maria Antonietta decide di far realizzare lì un nuovo giardino “naturale” e, volendo ispirarsi alle idee sostenute da Rousseau, negli anni 80 fa costruire una simil fattoria, Le Hameau de la Reine, dove mimare una spensierata vita campestre.

È così che le collezioni botaniche vengono sfrattate, trasferite al Jardin du Roi di Parigi (l’attuale Jardin des Plantes).

Ma nel frattempo, con le innovazioni tecniche e l’affinarsi delle competenze dei profumieri, sarà possibile ottenere via via oli essenziali molto più fini e concentrati che si riescono a conservare nel tempo, dato che le molecole di profumo – spesso descritto in base alle le sue note di testa, di cuore e di fondo – tendono invece a evaporare, disvelando in successione le sue diverse espressioni. Da allora i profumieri possono comporre le loro fragranze combinando le diverse essenze floreali disponibili nelle varie stagioni dell’anno. E provenienti da luoghi distanti, dato che con lo sviluppo dei commerci internazionali sarà più facile e veloce importare materie prime coltivate all’estero.

Nascono nuovi profumi e la tavolozza del profumiere si arricchisce con l’ampliarsi della scelta di dosaggi e materiali.

Di tutto ciò, a cavallo tra evoluzione del gusto dei giardini, specie al Trianon di 6 e 700, e storia del profumo e dei suoi usi alla corte di Versailles, racconta questo nuovo Giardino del profumiere.

Dove le differenti piante selezionate vengono raggruppate in base alle materie prime utilizzate dal profumiere per comporre le sue fragranze: foglie, cortecce, fiori, scorze, legni, bacche o radici.

Tra queste, i fiori delle rose di varietà centifolia e damascena, il bergamotto dalla cui scorza si estrae per spremitura a freddo l’olio essenziale, gli iris con i suoi rizomi, l’orchidea vaniglia o, ancora, i semi della carota, da cui si ottiene un’essenza dalle note dolci, terrose appena zuccherine, utilizzata come base per dar profondità e calore alle creazioni. Piante storiche, da tempo utilizzate nei giardini di Versailles, come verbena, rosa e gelsomino, magari dal valore emblematico, come il giglio della monarchia francese, o dal profumo originale, come i gerani che sanno di mela o il cacao evocato dal fiore del Cosmos atrosanguineus proveniente dal Messico. Ma qui si incontrano anche piante dall’odore sgradevole, come i fetidi iris o, ancora, fiori come giacinti, peonie, viole, cosiddetti silenti, almeno dal punto di vista del profumiere: che se cioè in giardino profumano, eccome, non rilasciano tuttavia estratti che possano essere tradotti in profumi. Per cui le loro fragranze devono essere ricreate artificialmente dai profumieri.

Insomma, oltre le straordinarie, effimere esperienze olfattive come quelle innescate proprio dal profumiere Kurkdjian ancora nel 2007 e 2008, durante le Grandes Eaux Nocturnes, quando dispose nei giardini di Versailles sedici macchine spara bolle di sapone, facendo volteggiare intorno ai visitatori migliaia di bolle profumate di fragola, pera e melone, i frutti preferiti da Luigi XIV, quello del profumiere, è oggi un giardino in grado di dar voce a molte, persistenti, quotidiane sinestesie.

Il Giardino del profumiere (Jardin du Parfumeur) nel parco della reggia di Versailles, raccontato da Andrea Di Salvo su Il Manifesto del 4 luglio 2023