Da sempre al centro di una serie di reciproche attenzioni e convenienze, l’affascinante e complessa vicenda coevolutiva delle relazioni variamente intrecciate tra uomini e rose non può certo prescindere dalla condizione duplice di queste ultime. In quanto soggetto vegetale e assieme icona culturale.

Difficile spesso districare questa dualità. Che individua le rose come emblema di bellezza, dalla purezza di quelle bianche scaturite dalle onde alla nascita di Afrodite alla pericolosa seduzione di quelle evocate nell’Inghilterra vittoriana de La leggenda della Rosaspina del preraffaelita Edward Burne-Jones (1885-1890). Fiori capaci di farsi tramite con il divino per via di offerte e ghirlande, come nei Rosaria, celebrati dai Romani in primavera con gran dispendio di rose appositamente coltivate e commercializzate, e di reinventarsi, nei passaggi tra religioni, alla maniera della poi tradizionale pioggia di petali lasciati cadere sui fedeli riuniti per la messa dall’oculus del Pantheon, oramai consacrato chiesa dei martiri. Rosa pre-monoteistica che nel credo islamico diviene modello botanico del divino e che, per quanto assente nella Bibbia, anche se autoctona del Medio Oriente, finirà poi per essere emblema della conversione dei pagani al cristianesimo. Dove, se la rosa rossa indica il sacrificio e l’espiazione di Cristo – la croce stessa è di legno di rosa – quella bianca, emblema di purezza, rosa senza spine, sarà centrale nella devozione mariana.

Riferimento già di aspirazioni mistiche, percorsi iniziatici, tradizioni esoteriche, alchemiche e veicolo di messaggi in letteratura, dalla Persia classica alla Grecia, a Roma, al mondo cristiano, a quello islamico e infine alla cultura occidentale moderna, in una compresenza di condizioni che la vede associata all’amore fin nel linguaggio, dalla nascente tradizione dell’amore cortese, con il Roman de la Rose (1230), alla florigrafia d’inizio 800 – che a ogni emozione faceva corrispondere un fiore –; oggetto di attenzione estetica e volta a volta, espressione del sentimentalismo romantico, della trascendenza simbolista; simbolo di vita ma anche indicatore decadente di un erotismo trasgressivo e morboso (nell’immaginario gotico vittoriano), presagio di falsità e delusione dietro la splendida apparenza, come pure, invece, rara forma tangibile capace di comunicare, oltre l’analisi razionale, l’ineffabile del processo creativo, di emozioni ed esperienze interiori (Rainer Maria Rilke).

E, ancora, pianta per ricreare mondi da coltivare nei giardini, come pure protagonista e indicatore dell’evoluzione del gusto in pittura – basti percorrere a tema una qualsiasi pinacoteca – nel suo pervasivo diffondersi, nel suo riapparire tra momentanee sparizioni e mutamenti di senso, scivolando nel decorativismo e in perdite di credibilità simbolica.

Ma, pur nel variare e succedersi di funzioni e significati accumulati in differenti contesti e culture, questa pluralità di segni e interpretazioni, la polisemia dove ambivalenze e dualità coesistono nella rosa, deve fare i conti con alcune importanti scansioni che riguardano la sua specificità ecologica e biologica in quanto pianta.

È da questo assunto che muove la rilettura particolare dedicata a questo fiore da Simon Morley nel suo volume Non solo rose. Storia culturale di un fiore, traduzione di Luca Bernardi, Solferino, pp. 352, € 21,00.

In realtà, le rose del nostro più diffuso immaginario, quelle che oggi abitualmente riconosciamo come tali, la maggior parte delle varietà coltivate e praticamente tutte quelle da taglio che impieghiamo nei mazzi – quelle caratterizzate cioè da grandi infiorescenze, fioriture ripetute, dalla forma del bocciolo densa di petali a spirale, turbinati, dagli steli dritti, di aspetto perlopiù ordinato, spesso quasi prive di spine, dai colori sgargianti e il profumo lieve o inesistente – risultano perlopiù esteticamente ben diverse da quelle conosciute dall’antichità fino a inizio Novecento in Europa.

Con alcune, poche eccezioni – tra cui la Rosa moschata, in fiore tra fine estate e inizio autunno e la damascena, o rosa delle quattro stagioni – prima della seconda metà dell’Ottocento difatti la maggior parte delle rose europee, come gran parte delle altre piante, fiorivano brevemente, soltanto per qualche settimana tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate; avevano corolle più semplici, meno globose, si aprivano in maniera più appiattita, lasciando in evidenza lo stame centrale, spesso profumate, erano caratterizzate specialmente da colori tenui.

Di questo tipo dovevano esser, pertanto, i referenti vegetali evocati da Anacreonte nelle sue Odi, o da Shakespeare in Giulietta e Romeo.

Mentre, le rose tenute in mano dal giovinetto che nell’Allegoria di Venere e Cupido di Agnolo Bronzino simboleggia il Piacere e che sta per inondare la coppia di petali mentre sembra non accorgersi della spina che gli trafigge il piede destro (c. 1545, Londra, National Gallery), difficilmente possono essere associate a un gruppo di rose cinesi attestato in Europa soltanto a fine Settecento. In un improbabile attribuzione che quindi scardinerebbe datazioni consolidate in rodologia, dato che è soltanto nel corso dell’800 che, a opera specialmente degli inglesi, si compie la rilevante migrazione delle rose dell’Estremo Oriente verso Ovest – assieme alla pratica di ribattezzarle all’occidentale, spia ulteriore della pervasiva attitudine imperialista del tempo.

È con l’arrivo in Occidente delle rose cinesi che si introduce qui in maniera massiccia anche il tratto distintivo della rimontanza, ovvero della loro capacità di fiorire ripetutamente per un lungo periodo. E che, più in generale, per via di ibridazioni e incroci con esemplari europei e mediorientali, si determina un’importante rivoluzione nei tratti del corredo genetico della rosa, nel suo aspetto e nelle caratteristiche complessive. In un più ampio processo di esperimenti sistematici e piani di coltura, guidati questa volta da una Francia presto all’avanguardia nella coltivazione delle rose a partire dall’impulso datole a cavallo tra Sette e Ottocento da Joséphine de Beauharnais, moglie di Napoleone Bonaparte e imperatrice, con la sua collezione nella tenuta di Malmaison, e dalla scoperta delle leggi dell’ereditarietà biologica.

Si affermano così le rose moderne che discendono perlopiù da questi incroci, dalle famiglie degli ibridi di tea – boccioli lunghi e snelli, retti singolarmente da fusti verticali che conferiscono alla pianta la sua forma – poi, con gli anni 50 del 900, delle floribunda – un arbusto molto alto, con fiori compatti a grappolo.

Fisionomie quindi con fattezze tutte ben distanti, per dirne una, dall’esemplare di gallica semidoppia legata a un sostegno sul quale si poggia un usignolo negli affreschi di epoca romana della Casa del bracciale d’oro di Pompei, o da quelle della siepe che spartisce la scena della Battaglia di San Romano di Paolo Uccello (Londra, National Gallery, 1438 c). O ancora da quelle intese come memento della caducità della vita nel seicentesco dipinto di Jan Davidsz De Heem, Vanità di natura morta con teschio, libro e rose (Stoccolma, National museum 1630 c.), o altrimenti oggetto d’attenzione scientifica, negli stilemi del genere del disegno botanico, come nell’imponente corpo di fedeli riproduzioni naturalistiche all’acquarello che Pierre-Joseph Redouté, il cosiddetto Raffaello dei fiori, realizza dal vero proprio a partire dalle piante fisicamente raccolte nel parco della Malmaison. Finché, alla fine dell’Ottocento, di pari passo con il loro declinare come riferimenti simbolici immediati, queste protagoniste vegetali risulteranno piuttosto occasione per impressioniste sperimentazioni cromatiche, dov’è difficile, nello specifico, individuare quali siano le rose raffigurate. Per quanto nel Cesto di rose di Henri Fantin-Latour (1890) Morley suggerisca di riconoscere “delle centifolie, delle tea, delle Noisette e quello che parrebbe un ibrido perpetuo o un ibrido di tea”.

Allevate per assecondare un gusto che predilige ormai i colori chiari e accesi di una modernità che impone anche a loro il passo continuo dell’innovazione, le nuove rose si affermano nel quadro di un sistema socioeconomico dove, tra fiere di floricultura e competizioni tra coltivatori, nella loro diffusione e commercializzazione entrano in gioco anche il marketing – con episodi di svolta come il successo decretato dall’intitolazione, nel 1945, a «Peace» di una rosa immessa sul mercato distribuendone una piantina a tutti i delegati della sessione inaugurale delle Nazioni Unite –, il diritto d’autore e le leggi sui brevetti (il primo su un vegetale, dell’agosto 1931, riguarda proprio una rosa ibridata), con relativi obblighi legali sugli impieghi onomastici. Che comunque riflettendo il sentire comune, in un processo di democratizzazione anche onomastica, dal riecheggiare titoli e cognomi nobiliari trascorre verso nomi che riecheggiano il glamour del cinema e la cultura pop. Dove la rosa è protagonista costante, dalla canzone alla letteratura di intrattenimento.

A complicare le cose, nel gioco incrociato delle tendenze e delle mode, mentre cresce il successo per le rose moderne di cui si è detto, si assiste però di converso a una minoritaria ma qualificata reazione contro l’estetica tutta formale di queste nuove varietà. Anche in relazione all’eccesso di segni, interpretazioni, significati di cui le rose si sono andate caricando nel tempo, si sostiene che occorre invece tornare alla pianta in sé. Non a caso, nel dopoguerra si torna a parlare di rose selvatiche, rose «classiche» da giardino, di vecchie rose, per come erano fino all’avvento degli ibridi di tea: spesso più adatte alla coltivazione, oltre che più resistenti e più longeve, con profumi più forti e differenti tra loro, come pure ricche in varietà di forme, per quanto limitate nella gamma di colori tenui, epperò ben più raffinati rispetto a quelli chiassosi, innaturali, delle moderne.

A sua volta, la moda delle vecchie rose produce, a partire dagli anni Ottanta, l’aspirazione per «nuove» rose che mantenessero però anche alcune delle migliori caratteristiche delle vecchie varietà da giardino: vere e proprie “varietà storicizzate o postmoderne”, dette rose inglesi, che, stilisticamente, hanno significativamente corretto la nostra concezione delle rose odierne.

Elemento vivo, che accompagna nascite, corteggiamenti, matrimoni e anniversari, fino ai riti funerari, la rosa è una pianta che con tutto il suo portato culturale si è fatta e si fa presenza comune nella nostra vita. Farmaco, distillato per oli e profumi, ingrediente culinario, accessorio per abiti femminili o da appuntare all’occhiello, fiore da taglio diffuso a livello globale (250 milioni sono le rose vendute soltanto negli Stati Uniti, nel 2018, per San Valentino, nonostante la festa cada nel freddo febbraio), emblema nazionale o eponimo al punto di individuare in molte lingue un colore, strumento, perfino, di espansionismo (assieme al modello con cui si identifica), è il fiore più amato al mondo, almeno in Occidente, e oggi il più coltivato anche in Cina dove pure per secoli non ha certo ricevuto le attenzioni riservate a peonie, crisantemi e bambù.

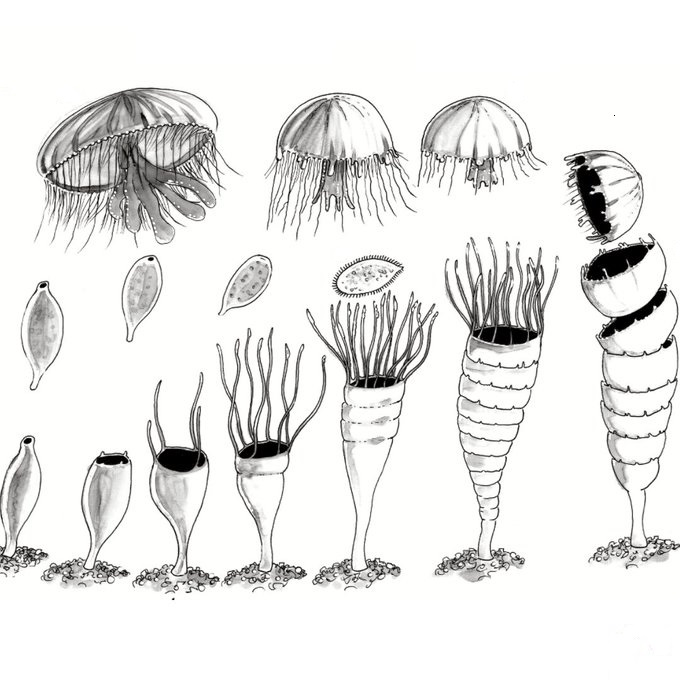

La moltiplicazione e il diversificarsi nei secoli delle varietà delle rose in quanto soggetti vegetali e la pluralità di usi e funzioni che noi abbiamo assegnato loro, anche in quanto catalizzatori di senso, sono state e sono volta a volta esito di prolungati, reciproci interessi incrociati. Quello umano nei confronti della natura delle rose, che, inducendo e cogliendone le mutazioni, ne valorizza caratteri estetici come la rifiorenza, ma anche fisiologici, di robustezza e capacità adattativa a condizioni difficili e perfino all’incuria, contro la presunzione della fragilità che sotto il loro aspetto raffinato le rose lasciano ingannevolmente supporre; e viceversa, quello della rosa, con le sue importanti trasformazioni morfologiche adottate per andare incontro a gusti e disponibilità dei nuovi interlocutori umani, in modo da suscitarne e mantenerne l’attenzione, per poterla poi sfruttare nella logica della selezione naturale.

Che la si indossi come gioiello floreale, sia colta per decorare le case o significare messaggi religiosi, valori o sentimenti, che sia raffigurata in dipinti, oggetti d’arredo, carte da parati o che si affolli a crescere nei grandi e piccoli giardini, anche quelli suburbani o delle villette per nuovi appassionati di giardinaggio, per la rosa, essere ritenuta bella è un vantaggio evolutivo che ne aumenta e garantisce la diffusione.

A partire dai primi anni Novanta, anche alla luce dell’aggravarsi delle problematiche ambientali e nel quadro di un complessivo, paradigmatico ripensamento critico dei comportamenti dell’uomo nei confronti del vivente, si è andata affermando un’attitudine neonaturalista che, privilegiando attenzione e valorizzazione anche nell’estetica del giardino ai processi spontanei e associativi in natura, sembrerebbe per alcuni versi minacciare il ruolo della rosa, e la sua postura, molto artificiale.

Una messa in crisi dell’estetica e del valore attribuito al ruolo simbolico tradizionale della rosa che l’arte contemporanea testimonia con l’insistenza sulla sua continua metamorfosi, anche di significati. Nelle opere di Cy Twombly (Analysis of the Rose as Sentimental Despair,1985, con citazioni poetiche, e la serie di enormi quadri intitolata semplicemente La rosa, 2008), nelle rose di legno policromo del Grande vaso di fiori (1991) di Jeff Koons o in quelle gigantesche (alcune addirittura alte otto metri) disposte da Will Ryman nel 2011 lungo dieci isolati di Park Avenue a New York.

Ispirazioni per una re-invenzione della rosa al futuro, da restituirsi magari invece al suo carattere più spontaneo e disordinato.

Quello delle varietà più irregolari, di rovi rampicanti o copri suolo

Simon Morley, Non solo rose. Storia culturale di un fiore, traduzione di Luca Bernardi, Solferino, pp. 352, € 21,00, recensito da Andrea Di Salvo su Alias della Domenica XIII, 4, Supplemento de Il Manifesto del 29 gennaio 2023